传统电力载波也就是PLC技术一直存在着一个局限,那就是它只能被动地去适应环境,具体表现为在电网出现干扰之后才会调整相关参数,并且在设备发生故障之后才会发出报警信号,这就如同“雨来了才去找伞”一样,很难契合智慧能源以及智能交通等场景对于“预判、预控”方面的需求。然而随着人工智能技术逐渐渗透进来,这种局面正在被打破。

塔能科技在行业中率先开启了对 “AI + 电力载波” 融合路径的探索之旅,借助 LSTM 信道预测、AI 加速器调制优化以及机器学习故障自诊断这三项核心技术,成功打造出了智能载波模块,该模块有 “预见式通信” 能力,可把 PLC 从原本的 “被动响应” 状态提升至 “主动预判” 状态。依据《2025 电力载波技术白皮书》所做出的预测,到 2026 年,AI 原生载波设备在市场中的渗透率将会达到 25%,而塔能科技提前进行的布局,正在抢占这一技术革命的关键制高点。

一、打破被动局限:AI 如何重塑电力载波的 “通信逻辑”?

传统PLC存在一个核心痛点即“滞后性”:当干扰发生之后需要0.5到1秒的时间才可检测出来并进行调整,在故障出现以后要依靠人工来进行排查,在地铁、分布式能源等对于可靠性有着极高要求的场景当中,这大多时候意味着会存在“安全隐患”或者造成“效率损失”,而AI所有的价值,便是让PLC拥有“感知 - 预测 - 决策”这样的自主能力,具体是凭借三条路径来达成的:

1. LSTM 网络:给信道装 “天气预报”,提前规避干扰

传统的可编程逻辑控制器应对干扰所采用的逻辑是,在干扰出现之后再进行滤波处理,然而长短期记忆网络的作用则是如同天气预报那般,可提前对干扰做出预判。

· 技术原理方面,塔可在PLC模块当中嵌入LSTM模型,该模型会以每秒10次的采样频率实时采集电网的噪声强度、电压波动以及设备启停状态等12项数据,基于过去10分钟的历史数据,对未来5分钟的信道质量变化进行预测,例如可预判出在30秒后地铁牵引系统启动时会产生1.2MHz脉冲干扰,提前将通信频段切换至无干扰的2.5MHz区间。

· 塔能创新呈现出独特之处,它有别于通用 LSTM 模型,专门针对电力场景对“注意力机制”给予优化,在处理数据时,对于牵引系统以及工业电机这类存在强干扰源的数据,会赋予更高的权重,如此一来,其预测准确率得到较大提升,达到了 92%,相比普通模型而言,高出了 30%。

· 实战效果方面:在针对某地铁1号线所开展的测试过程当中,搭载了LSTM预测功能的PLC模块,因干扰而产生的误码率从原本的10⁻⁵降低到了10⁻⁸,这意味着在大约1亿条数据里仅仅会丢失1条数据,相较于传统方案而言,其通信稳定性得到了极大提升,提升幅度达到了100倍。

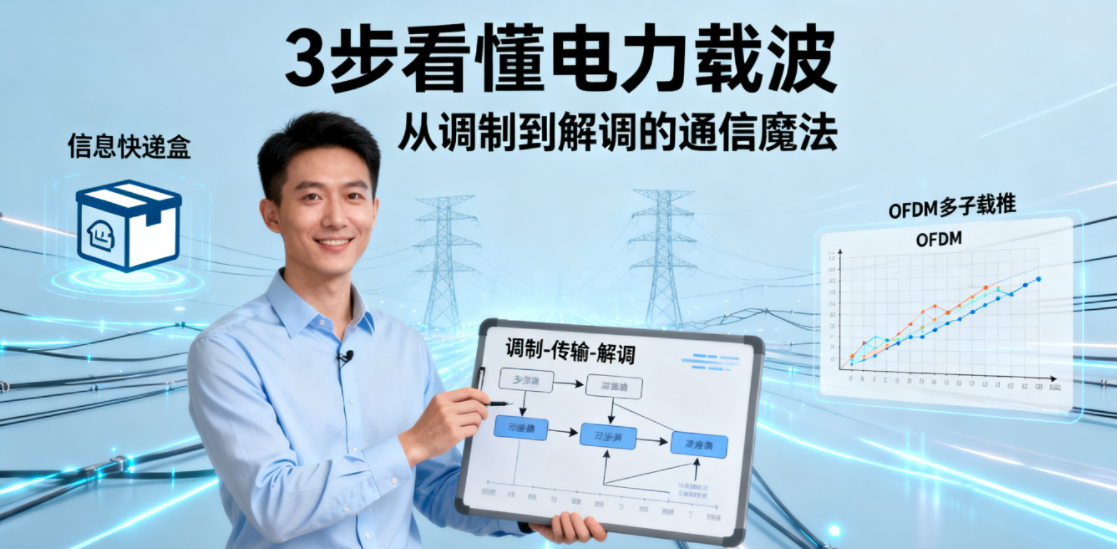

2. AI 加速器:让调制策略 “动态进化”,匹配场景需求

PLC的调制方式包含OFDM子载波数量以及编码方式等内容,其会对速率以及抗干扰能力产生直接影响,然而传统方案采用的是“固定调制策略”,也就是不管电网环境处于何种状况,始终使用同一套参数,这种方式无法同时兼顾“高速”与“稳定”这两个方面。

· 技术原理方面,塔能PLC芯片也就是TN-PLC400,其内部设置了AI加速器,该加速器是依据RISC-V架构定制而成的,可依照实时信道状态对调制策略进行动态调整。

o 当信道处于干净状态,即噪声小于 -80dBm 时:开启 “多子载波高编码” 模式,OFDM 子载波数量由 256 个增加到 512 个,传输速率提升至 200Mbps,可契合高清视频传输的需求。

o 当信道处于复杂状态时:此时会切换为 “少子载波强编码” 的模式,子载波数量会减少至 64 个,编码冗余度会提升至原来的 3 倍,以此来优先保障通信可保持稳定状态。

· 对比优势体现如下:在复杂信道环境中,传统固定策略的速率会下降至50Mbps,然而采用AI动态调制方式可维持120Mbps的速率,并且误码率小于10⁻⁷,达成了“速率与稳定”二者之间的平衡状态。

3. 机器学习:让故障 “自我诊断 + 自愈”,减少人工干预

传统的可编程逻辑控制器一旦出现故障,往往需要人工进行仔细排查,其平均响应时间超过8个小时,与之不同的是,机器学习技术可达成“故障自诊断以及远程自愈”的功能,大幅度降低运维成本。

· 技术原理方面:塔能依据5000多台PLC模块所产生的故障数据,像电压出现异常情况、通信发生中断以及芯片过热等这些数据,训练出故障诊断模型,模块会实时收集自身运行过程中的数据,包括温度、电流以及通信状态等数据,模型借助“特征匹配”的方式来判断故障类型,其准确率可达95%。

o 若出现如软件死机这类轻微故障,系统会自动触发远程复位操作,在 10 秒之内便可恢复至正常状态。

o 硬件存在隐患,比如电容老化会致使电流出现异常情况:预先将预警信息推送到管理平台,防止故障扩大。

· 塔能突破:运用“联邦学习”模式,在不收集客户隐私数据的情况下,聚合多场景故障样本,使得模型泛化能力提高了40%,可识别如“低温下电容漏电”以及“高频干扰导致的芯片误码”等特殊故障。

二、原型产品落地:“预见式通信” 模块的场景实战

借助三大AI融合技术,塔能推出了“AI-PLC”,该成果已在地铁、隧道以及城市照明这三大场景完成试点工作,其核心表现主要可以概括为“三预”这三个方面:

1. 干扰预避:地铁场景 “零卡顿”

在某地铁1号线站台的照明控制工作当中,相关模块借助LSTM对牵引系统干扰展开预测,提前进行频段切换,使得照明控制指令延迟可稳定在80ms,相较于传统方案的300ms而言缩短了73%,达成了“列车进站时照明同步亮起”这样一种无缝体验。

2. 故障预修:隧道场景 “少停机”

某高速隧道所配备的 PLC 模块,借助机器学习的方式,成功提前预警了 3 起“电容老化”故障,在此期间,运维人员可在故障发生之前及时更换配件,有效避免了隧道照明出现中断的情况,该 PLC 模块还自动修复了 12 次软件死机故障,使得年均停机时间从原本的 4 小时降低至 0.5 小时。

三、25% 渗透率背后:塔能的 “未来技术” 战略布局

《2025 电力载波技术白皮书》做出预测,在 2026 年的时候,AI 原生载波设备在市场当中的渗透率将会达到 25%,与之相对应的市场规模将会超过 80 亿元,塔能科技的布局并非仅仅局限于产品方面,而且还凭借三个关键动作来构建“未来技术”的壁垒。

1. 专利先行:锁定核心技术话语权

当下已经针对“AI-PLC融合”展开了多项发明专利的申请工作,其范围涉及从算法直至硬件的整个链条,以此防止核心技术遭遇被限制的情况。

2. 生态合作:打通 “AI+PLC” 产业链路

同多家处于行业内的合作伙伴达成了合作关系,将彼此的技术优势联合起来,以此对自身的解决方案加以优化。

结语:从 “通信工具” 到 “智能中枢” 的进化

AI 与电力载波相互融合,并非单纯的 “技术叠加” 那般简单,而是促使 PLC 从 “被动传输的工具” 逐步演变为 “主动决策的智能中枢”,这一智能中枢有预判干扰的能力,可根据不同场景进行适配,还可以实现故障的自愈,恰好完美契合智慧能源以及智能交通对于 “高可靠、高智能” 的需求。

塔能科技所进行的“预见式通信”布局,在一定程度上提前占据了AI+PLC的技术优势地位,同时也对电力载波的未来走向做出了界定:一旦每一个PLC模块都拥有“感知 - 预测 - 决策”的能力,那么电力线将仅只是一条“通信线”,还会成为智慧社会的“神经末梢”。